파리 패션 장악한 해외파 디렉터

이영지 객원기자 (yj270513@gmail.com)|15.05.18 ∙ 조회수 7,310

Copy Link

패션 디렉터들과 그들의 이민(immigration)? 그 자체가 프랑스 패션의 역사를 말해 준다. 얼마 전 ‘팔레 드 라포르트 도리(Palais de la Porte Doree)’에서 진행된 전시로 이 이슈가 유럽 패션계의 관심사로 다시 떠올랐다.

스키아파렐리, 발렌시아가, 파코라반, 겐조, 알라이아 등등, 그들의 이름을 들으면 전 세계에서도 바로 프랑스 패션을 떠올리게 된다. 하지만 이 중 정작 프랑스에서 태어나거나 자란 사람은 없다.

스키아파렐리는 이탈리아 출신이고 발렌시아가와 파코라반은 스페인(프랑코 정권하에 있던) 출신이며 겐조는 일본에서 배를 타고 건너왔다. 알라이아는 튀니지 출신으로 「크리스티앙디오르」에서 일하게 되면서 미련 없이 조국을 떠났다. 지금도 패션의 장인이 되고자 하는 이들의 꿈은 현재 진행형이다.

발렌시아가·파코라반 스페인, 겐조는 일본 출신

한편 오늘날 그들의 대를 잇고 있는 이름들은 릭 오언스, 라비 카이루즈, 라프 시몬스, 리카르도 티시 등이다. 이 밖에도 고향을 뒤로하고 파리로 와 자신의 운명을 점치고자 하는 패션 디자이너는 아주 많다.

파리패션위크의 공식 캘린더에 참가하는 디자이너들(럭셔리 메종에서 일하기 위해 프랑스에 왔거나 아주 이주한 이들)의 국적만 해도 26개국에 이르고 칼 라거펠트처럼 프랑스에 온 후 평생을 보내는 디자이너들도 있다.

패션계에서는 이러한 사례가 100건 이상 되며, 실제로 ‘팔레 드 라포르트 도리’에 자리 잡은 ‘국립이민사박물관’에서 이와 관련된 내용의 전시를 진행 중이다.

‘뮈제 갈리에라(Musée Galliera: musée de la Mode de la Ville de Paris)’와의 파트너십으로 진행되는 ‘패션 믹스’라는 타이틀의 전시회는 ‘팔레 드 라포르트 도리’에서 프랑스 패션을 빛내고 많은 기여를 한 수많은 이민자 출신(?) 남녀 디자이너의 스토리와 그들의 심벌릭한 작품들을 5월31일까지 전시한다.

릭 오언스, 라비 카이루즈, 라프 시몬스, 리카르도 티시 등

“이민은 만만치 않다. 일단 ‘이민’ 하면 떠오르는 것은 고된 노동이나 불안정한 일자리, 강제 추방 등이다”라는 말로 경제적인 부나 크리에이티브와는 거리가 있다고 이 박물관의 대표 벤자망 스토라는 설명했다. 하지만 파리가 아직도 패션의 수도로 존재할 수 있는 이유는 재능 있는 이들에게 열려 있고 그것을 혼합해 독자적인 방식으로 승화시켜 나간다는 것이다.

나라가 여러 문제로 보수적이던 때 이민은 강력한 정치적 제스처였다. 하지만 우리가 몰랐던 스토리도 많다. 그것은 19세기 중반 아름다운 영국 악센트로 시작됐다. 아이러니하게도 파리지앵 패션을 대표하는 ‘오트쿠튀르(Haute Couture)’의 창시자 찰스 프레더릭 워스(Charles Frederick Worth)가 사실은 프랑스인이 아닌 영국인인 것이다.

이번 전시의 큐레이터 올리비에 사야는 “워스를 비롯해 그동안 260명 이상의 쿠튀리에와 디자이너가 파리에 와서 그들의 메종을 설립하거나 패션쇼를 선보여 왔다”라고 설명했다. 그들의 발자취를 더듬어 보는 것 자체로도 이미 패션사를 말할 수 있을 정도다. 하지만 장인(artisan)들도 빼놓을 수 없다.

스키아파렐리, 발렌시아가, 파코라반, 겐조, 알라이아 등등, 그들의 이름을 들으면 전 세계에서도 바로 프랑스 패션을 떠올리게 된다. 하지만 이 중 정작 프랑스에서 태어나거나 자란 사람은 없다.

스키아파렐리는 이탈리아 출신이고 발렌시아가와 파코라반은 스페인(프랑코 정권하에 있던) 출신이며 겐조는 일본에서 배를 타고 건너왔다. 알라이아는 튀니지 출신으로 「크리스티앙디오르」에서 일하게 되면서 미련 없이 조국을 떠났다. 지금도 패션의 장인이 되고자 하는 이들의 꿈은 현재 진행형이다.

발렌시아가·파코라반 스페인, 겐조는 일본 출신

한편 오늘날 그들의 대를 잇고 있는 이름들은 릭 오언스, 라비 카이루즈, 라프 시몬스, 리카르도 티시 등이다. 이 밖에도 고향을 뒤로하고 파리로 와 자신의 운명을 점치고자 하는 패션 디자이너는 아주 많다.

파리패션위크의 공식 캘린더에 참가하는 디자이너들(럭셔리 메종에서 일하기 위해 프랑스에 왔거나 아주 이주한 이들)의 국적만 해도 26개국에 이르고 칼 라거펠트처럼 프랑스에 온 후 평생을 보내는 디자이너들도 있다.

패션계에서는 이러한 사례가 100건 이상 되며, 실제로 ‘팔레 드 라포르트 도리’에 자리 잡은 ‘국립이민사박물관’에서 이와 관련된 내용의 전시를 진행 중이다.

‘뮈제 갈리에라(Musée Galliera: musée de la Mode de la Ville de Paris)’와의 파트너십으로 진행되는 ‘패션 믹스’라는 타이틀의 전시회는 ‘팔레 드 라포르트 도리’에서 프랑스 패션을 빛내고 많은 기여를 한 수많은 이민자 출신(?) 남녀 디자이너의 스토리와 그들의 심벌릭한 작품들을 5월31일까지 전시한다.

릭 오언스, 라비 카이루즈, 라프 시몬스, 리카르도 티시 등

“이민은 만만치 않다. 일단 ‘이민’ 하면 떠오르는 것은 고된 노동이나 불안정한 일자리, 강제 추방 등이다”라는 말로 경제적인 부나 크리에이티브와는 거리가 있다고 이 박물관의 대표 벤자망 스토라는 설명했다. 하지만 파리가 아직도 패션의 수도로 존재할 수 있는 이유는 재능 있는 이들에게 열려 있고 그것을 혼합해 독자적인 방식으로 승화시켜 나간다는 것이다.

나라가 여러 문제로 보수적이던 때 이민은 강력한 정치적 제스처였다. 하지만 우리가 몰랐던 스토리도 많다. 그것은 19세기 중반 아름다운 영국 악센트로 시작됐다. 아이러니하게도 파리지앵 패션을 대표하는 ‘오트쿠튀르(Haute Couture)’의 창시자 찰스 프레더릭 워스(Charles Frederick Worth)가 사실은 프랑스인이 아닌 영국인인 것이다.

이번 전시의 큐레이터 올리비에 사야는 “워스를 비롯해 그동안 260명 이상의 쿠튀리에와 디자이너가 파리에 와서 그들의 메종을 설립하거나 패션쇼를 선보여 왔다”라고 설명했다. 그들의 발자취를 더듬어 보는 것 자체로도 이미 패션사를 말할 수 있을 정도다. 하지만 장인(artisan)들도 빼놓을 수 없다.

‘패션 믹스’라는 전시 통해 패션 이민사 소개

1917년 볼쇼비키 혁명 이후 러시아인들이 대거 망명, 프랑스 메종들에 리치한 컬러의 임브로이더리(자수)를 소개했고 제노사이드(민족 말살 전쟁)를 피해 온 아르메니아인들은 퍼(fur)를 전하기도 했다.

한편 흑인으로서 최초로 톱모델이 된 이브 생 로랑의 아름다운 뮤즈 카투샤(Katoucha)는 기니(Guinea) 출신이다. 이렇게 파리는 크리에이티브에서나 노하우, 미적인 부분에서 국적을 신경 쓰지 않는다. 재능 있는 이들이 와서 빛을 발하고자 한다면 누구든지 환영하는 곳이 바로 파리다.

패션의 수도 파리에서 성공하기 위해 모든 것을 포기하고 오는 이 디자이너들은 누구인가? 그들은 대략 60여개국 출신이다. 대부분은 솔로로 활동하지만 때로는 그룹으로 패션쇼를 하는 경우도 있다. 예를 들면 ‘미국 디자이너들’이나 ‘벨기에 출신들’로 묶여 각각 1970년대와 1990년대에 패션쇼를 진행했다.

60여개 국적 디자이너 활동, 파리컬렉션도 26개 국적

이번 전시에서 판매되는 카탈로그만 봐도 목록에 그들의 출신지가 구분되지만 그들의 이국적인 이름만큼 그에 걸맞은 스타일들이 확연히 구분돼 눈에 들어온다. 왜 디자이너들은 자국을 떠나 파리에 오는가. 여러 이유를 들자면 먼저 정치적인 사건(망명 등), 경제적인 필요성, 아니면 조금 더 일반적으로는 호기심, 그리고 그 무엇보다도 야망(ambition) 때문일 것이다. 그 과정은 하루이틀 걸리는 것이 아니다.

레바논 출신 디자이너 라비 카이루즈가 산증인이다. 2009년 파리의 라스파이 거리(Boulevard Raspail)에 자신의 메종을 론칭한 그는 “내가 패션 유학을 위해 파리에 처음 도착한 것은 16세 때였다. 이후 나는 고향으로 돌아가 전쟁이 끝난 베이루트를 재발견했고 무엇보다도 고향을 재건하고 싶었다”라고 회고했다.

레바논 출신 라비 카이루즈도 2009년 메종 론칭

그리고 얼마 후 그는 빛의 도시 파리로 돌아왔다. “나는 심적으로 큰물에서 놀(?) 준비가 됐다고 느꼈다. 스스로 자부심을 느낄 수 있는 옷을 만들고 싶었고, 무엇보다도 파리에는 세계에서 최고를 자랑하는 패션에 대한 노하우가 있다”라고 그 이유를 전했다.

한편 이 디자이너들에게 파리에 온다는 것은 종종 인생의 새로운 문이 열리는 것이기도 하다. 예를 들면 도쿄에서 보트를 타고 한 달가량 걸려 마르세유에 도착, 다시 기차를 타고 1965년 1월1일 파리의 리옹 역에 도착한 겐조 다카타는 이후 몇 주간 파리를 둘러보며 충격을 받았다.

그가 「샤넬」과 「쿠레주(Courrèges)」를 입은 사람들의 모습을 사진으로 찍기도 했을 만큼 유니폼 같은 의상에 익숙해 있던 일본인으로서는 그 모든 것이 매우 이국적으로 다가왔을 것이다. 이렇게 한눈에 반해 파리에 정착하게 된 그는 전 세계 민속신앙이 믹스된 그의 트레이드 마크인 해피 모드 브랜드 「겐조」를 탄생시켰다.

전 세계 민속신앙 더한 해피 모드 브랜드 탄생

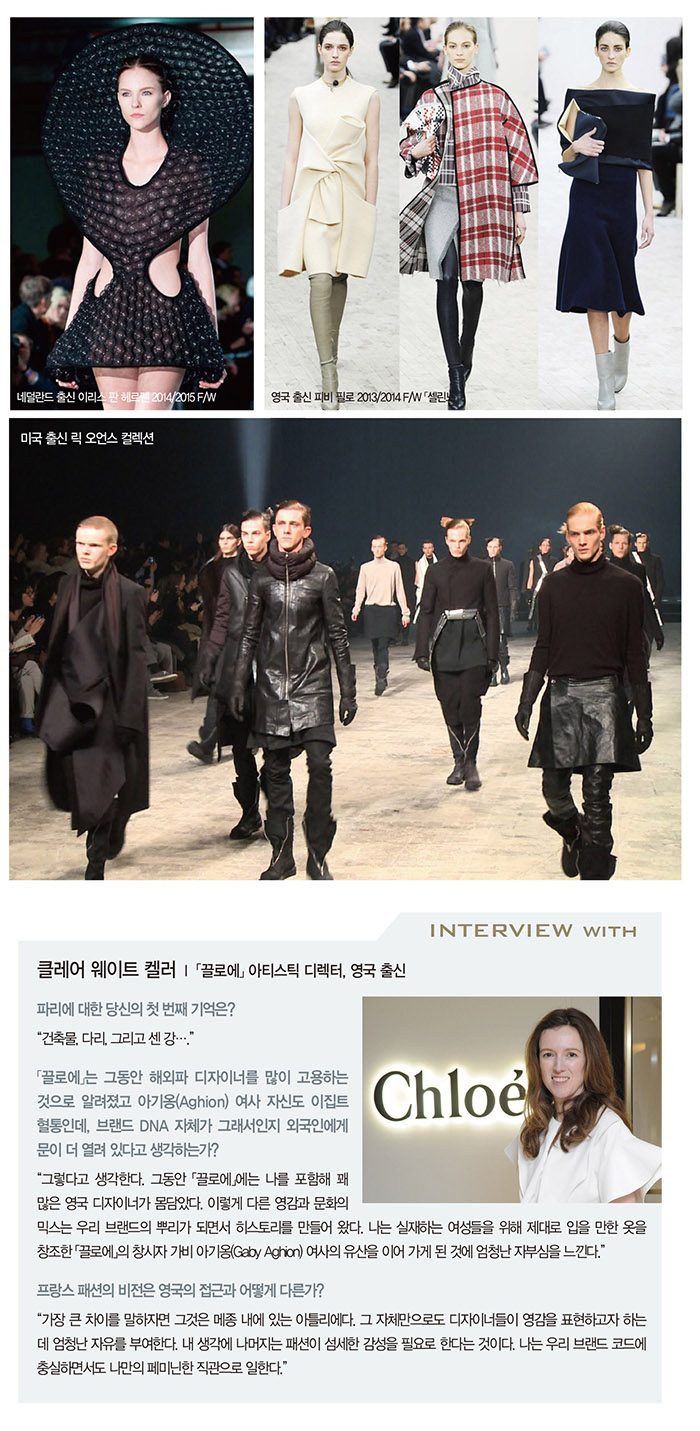

이렇게 해외파(?) 디자이너들이 프랑스 패션에 끼친 영향력은 막대하다. 러시아 출신들이 들여온 다채로운 컬러, 미국에서 건너온 캐주얼, 도발적인 감각과 독특함을 지닌 영국 감성(존 갈리아노, 알렉산더 매퀸 등), 네덜란드의 실험적이고 콘셉추얼한(이리스 판 헤르펜, 빅터 & 롤프) 등 그들이 들여온 비전은 매우 강력했고 때로는 충격적으로 다가왔다.

예를 들면 일본 출신의 디자이너 요지 야마모토나 레이 가와쿠보는 1980년대 초반부터 파리에서 패션쇼를 진행, 언론을 통해 그들의 열정을 보여 줬다. “일본에 있는 친구들은 우리가 매우 힘든 시기를 겪을 것이라고 예상했다. 그들은 우리가 보여 주는 어두운 컬러들이 밝고 깊이 있는 컬러톤에 익숙한 프랑스인들에게 거부감을 줄 것이라고 생각했다”라고 요지 야마모토는 회고했다.

하지만 “레이 가와쿠보와 함께 우리가 의상에서 보여 준 심플함과 아방가르드는 그들에게 마치 사춘기를 겪는 듯한 도발(?)로 다가갔다. 나는 그녀(레이 가와쿠보)가 당시 그만큼의 결과를 내거나 관심을 끌 것이라 생각지도 못했다”라고 요지는 덧붙였다.

무엇보다도 벨기에 출신의 마틴 마르지엘라나 앤 드뮐미스터, 미국 출신의 릭 오언스 등 아방가르드 디자이너들은 이 두 일본 디자이너에게 빚을 진 것이나 다름없다. 우리가 흔히 외국인 하면 상상하는 민속적인 느낌을 이 해외파 디자이너들에게서 찾는다면 그것은 오산이다.

한편 우리가 생각하는 가장 파리지앵스러운 쿠튀리에조차 프랑스 출신이 아니다. 예를 들면 서리얼리스트(surrealist, 초현실주의자)와 친구였던 전설적인 디자이너 스키아파렐리는 이탈리아 출신이라고 저 유명한 크리스토발 발렌시아가는 스페인 왕가 출신이다.

“그들은 프랑스 패션에 영감을 주고 만들어 낸 주역들이다. 오늘날까지 그들의 이름이 회자될 만큼…”이라고 올리비에는 강조했다. 아제딘 알라이아 또한 금욕주의적이고 실험적인 그의 쿠튀르 라인을 오랫동안 지켜 갈 것이다.

벨기에 출신 디자이너 등 佛 패션에 영감 준 주역

폴 푸아레(Paul Poiret)와 마들렌 비오네(Madeleine Vionnet)가 입어서 유명하기도 한 그의 독특하고 건축적인 보디 실루엣을 만드는 비밀은 계속해서 지켜 나갈 것이다. 파리지앵이 사랑하는 아제딘 알라이아의 곡선을 극대화한 미학과 그의 성공은 북아프리카 출신들에게 성공의 상징으로 회자될 것이다.

그런 그에게도 오히려 이국적인 곳은 다른 이들과 마찬가지로 불이 꺼지지 않는 도시, 바로 파리다. 파리는 패션 자체뿐만 아니라 독특한 파리지앵의 라이프스타일과 문화도 패션에 담아내기 때문이다.

1980년대에 파리로 이주한 미국 출신 흑인 패트릭 켈리(Patrick Kelly)는 ‘에펠타워’ 같은 관관상품이나 ‘Paris’ 로고가 들어간 모자 등 파리를 팝 이미지화한 의상과 소품을 제작한다. 그와 같은 미국인 마크 제이콥스는 과거 「루이뷔통」 패션쇼를 위해 조용한 파리의 팔라스를 퇴폐적인 느낌의 쇼장으로 탈바꿈시키기도 했다.

해외파 디렉터 성공 스토리는 지금도 현재 진행형

오늘날 메이저 프렌치 럭셔리 메종의 아티스틱 디렉터들의 국적을 보면 이러한 현상이 끝나지 않았음이 여실히 드러난다. 에디 슬리먼(「생로랑파리」), 니콜라 제스키에르(「루이뷔통」), 윌리엄 앙리(「니나리치」), 줄리 드 리브랑(「소니아리키엘」)을 제외하면 거의 모두 글로벌 포스를 내뿜는 외국인이다.

한편 프랑스에서는 기존에 존재하는 진정한 ‘프렌치 스타일’을 갈망하고 키워 나가자는 요구도 일어난다. 예를 들면 영국이나 미국이 다수의 패션 시상식을 통해 자국의 탤런트를 키워 나가듯이(그들에게도 패션은 존재하므로) 말이다.

1920년대 프랑스 럭셔리 메종에는 슬라브 출신이 많았고, 1990~2000년대는 영국(「디오르」의 존 갈리아노, 「셀린느」의 피비 필로)과 이탈리아(「지방시」의 리카르도 티시), 그리고 미국 출신(「발렌시아가」의 알렉산더 왕)의 시기였다. 가까운 미래에는 한국이나 또는 인도 출신의 디자이너가 크리에이티브와 다양성이 공존하는 ‘파리’라고 불리는 이 독특한 땅에 새로운 영감을 불어넣을지도 모를 일이다.

**패션비즈 5월호에 게재된 기사입니다.

Comment

- 기사 댓글 (0)

- 커뮤니티 (0)

댓글 0

로그인 시 댓글 입력이 가능합니다.